「地震が起きた後、火事になるのが怖い…」 「感震ブレーカーって聞いたことはあるけど、どんなもの?」

地震大国日本に住む私たちにとって、地震への備えは欠かせません。特に、大地震の後に発生する「火災」は、被害を拡大させる大きな原因となります。そして、その火災原因の多くが「電気」によるものであることをご存知でしょうか?

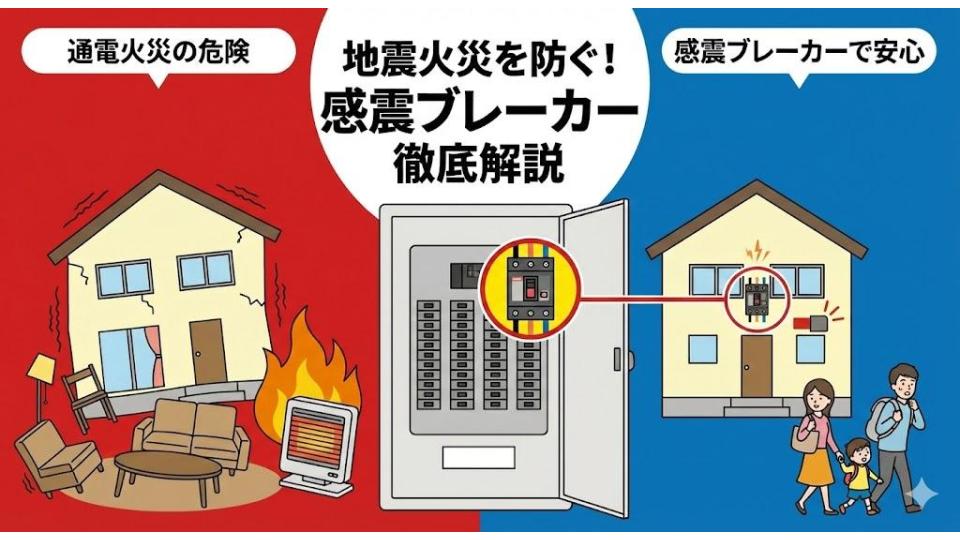

そんな恐ろしい地震後の電気火災を未然に防ぐための重要な設備が、今回ご紹介する「感震(かんしん)ブレーカー」です。

この記事では、電気設備のプロの視点から、感震ブレーカーがなぜ必要なのかという仕組みと、ご自宅の状況に合わせて選べる主な4つの種類について分かりやすく解説します。

感震ブレーカーとは(役割と仕組み)

感震ブレーカーとは、地震発生時に一定以上の揺れ(一般的に震度5強以上)を感知すると、自動的に電気を遮断してブレーカーを落としてくれる安全装置のことです。

なぜ、地震で自動的に電気を止める必要があるのでしょうか?それは、地震の後に起こる「通電火災」を防ぐためです。

- 恐ろしい「通電火災」のメカニズム

大地震が発生すると、広い地域で停電が起こることがあります。しかし、しばらくして電気が復旧した瞬間に火災が発生するケースが後を絶ちません。これが「通電火災」です。

具体的なシチュエーションを見てみましょう。

-

大地震が発生。停電になり、住民は慌てて避難所に避難する。(この時、ブレーカーを落とし忘れることが多い)

-

揺れで家の中の電気ストーブが倒れたり、電気コードが家具の下敷きになって断線したりする。

-

数時間〜数日後、停電が復旧し、家の中に電気が流れる(通電)。

-

倒れていた電気ストーブがカーペットを加熱したり、断線したコードがショートして火花が散り、火災が発生する。

このように、住民が不在の状況で火災が発生するため、発見が遅れ、大規模な火災につながりやすいのです。

これを防ぐには「避難する前にブレーカーを落とす」ことが有効ですが、パニック状態の中で冷静に行動するのは困難です。だからこそ、揺れを感知して「自動で」電気を止めてくれる感震ブレーカーが非常に有効なのです。

感震ブレーカーの種類

一口に感震ブレーカーと言っても、設置方法や機能によっていくつかの種類があります。ご自宅の状況や予算に合わせて最適なものを選びましょう。

主に以下の4つのタイプがあります。

-

分電盤内蔵タイプ

-

分電盤後付けタイプ

-

簡易取り付けタイプ(重り・バネ式)

-

コンセントタイプ

ここから、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。

分電盤内蔵タイプ

家の電気をまとめて管理している「分電盤」の中に、最初から感震機能が組み込まれているタイプです。赤く囲ったものが感震ブレーカーです。

-

特徴: センサーが揺れを感知すると、家全体の電気の元栓である「主幹漏電ブレーカー」を落とします。最も確実で信頼性が高いタイプです。

-

メリット: 動作精度が高い。見た目がすっきりする。

-

デメリット: 電気工事が必要。導入費用が比較的高くなる。

-

向いている人: 新築やリフォーム時、分電盤ごとの交換を検討している人。

このように、分電盤内に感震ブレーカーを組み込むタイプがあります。

分電盤後付けタイプ

既存の分電盤の隣などに、後付けで感震センサーユニットを設置するタイプです。

-

特徴: 内蔵タイプと同様に、揺れを感知して主幹漏電ブレーカーを落とし、家全体の電気を止めます。

-

メリット: 既存の分電盤を活かせるため、内蔵タイプよりは費用を抑えられる場合がある。動作精度が高い。

-

デメリット: 電気工事が必要。分電盤の周りに設置スペースが必要。既存のブレーカーの種類によっては取り付けられないことがある。

-

向いている人: 今ある分電盤を使いつつ、確実な地震対策をしたい人。

このように、後付けで分電盤の外に取り付けられる感震ブレーカーです。

簡易取り付けタイプ(重り・バネ式)

分電盤のスイッチ部分に直接取り付ける、比較的安価で簡易的なタイプです。ホームセンターなどでも購入できます。

-

特徴: 地震の揺れで「重り」が落下したり、「バネ」が作動したりする物理的な力で、ブレーカーのスイッチを強制的に引き下げます。

-

メリット: 電気工事が不要で、自分で取り付けられる。価格が安い。

-

デメリット: センサー式に比べて動作精度が劣る場合がある。フタ付きの分電盤など、形状によっては取り付けられないことがある。見た目が少し目立つ。

-

向いている人: 工事なしで、手軽に・安く対策を始めたい人。

このように簡単で、安価なタイプの器具です。

コンセントタイプ

特定のコンセントに差し込んだり、埋め込んだりして使用するタイプです。

-

特徴: コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知し、そのコンセントからの電気を遮断します。(※一部、無線で主幹ブレーカーと連動する高機能な製品もあります)

-

メリット: 電気ストーブや水槽のヒーターなど、特定の危険な家電の火災リスクをピンポイントで減らせる。工事不要な製品(差し込み型)も多い。

-

デメリット: 家全体の電気を止めるわけではない(基本タイプの場合)。

-

向いている人: 特に火災の原因になりやすい家電周辺を重点的に対策したい人。賃貸住宅に住んでいる人。

このように、コンセントに挿すだけのものや、その横に設置するタイプの感震ブレーカーになります。

まとめ

感震ブレーカーは、地震後の「通電火災」から命と家を守るための非常に有効な手段です。まとめると以下の通りです。

-

感震ブレーカーは、揺れを感知して自動で電気を止める装置

-

避難時のブレーカー落とし忘れによる火災を防ぐ

-

種類は主に4つ。「確実性」「工事の有無」「予算」に合わせて選ぶ

「我が家にはどのタイプが付けられるの?」「工事費はいくらくらい?」など、ご不明な点があれば、お気軽に木村メンテナンスにご相談ください。ご自宅の分電盤の状況を確認し、最適な地震対策をご提案いたします。

本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

それでは。

コメント