「BS放送を見るための専用ケーブルがあるの?」 「太さや長さの種類が多すぎて、どれを選べばいいか分からない……」

テレビの裏側をスッキリさせたい、あるいは新しくBS放送を導入したいと思ったとき、まず用意するのがアンテナケーブルです。結論から言うと、地デジ(UHF)もBS/CSも、使用するのは同じ「同軸ケーブル」という種類のものです。

この記事では、メンテナンスの現場でよく聞かれる「ケーブルの正しい選び方(太さ・プラグ)」や、「BS視聴に欠かせない分波器の役割」について詳しく解説します。

BS/CSアンテナケーブルとは?(同軸ケーブルの基礎知識)

一般的に「アンテナケーブル」と呼ばれているものの正体は、「同軸ケーブル」という名称の配線です。

このケーブルはBS/CS専用ではなく、地デジやケーブルテレビ(J:COMなど)でも共通して使われています。テレビの背面に差し込む、中心に一本の芯線があるお馴染みのケーブルですね。

下の写真が、同軸ケーブル↓

まずは、このケーブルを選ぶ際に重要となる「太さ」や「プラグの形状」といった具体的なチェックポイントを順番に見ていきましょう。

BS/CSアンテナケーブルは何が良い?失敗しない選び方のポイント

アンテナケーブルには、用途に合わせてさまざまな種類が存在します。家電量販店などで迷わないために、以下の3つの要素を基準に選ぶのがおすすめです。

-

ケーブルの「太さ」(信号の減衰しにくさ)

-

「プラグ」の形状と固定方式(配線のしやすさ)

-

「4K・8K対応」の有無(最新画質への対応)

それぞれの詳細について解説していきます。

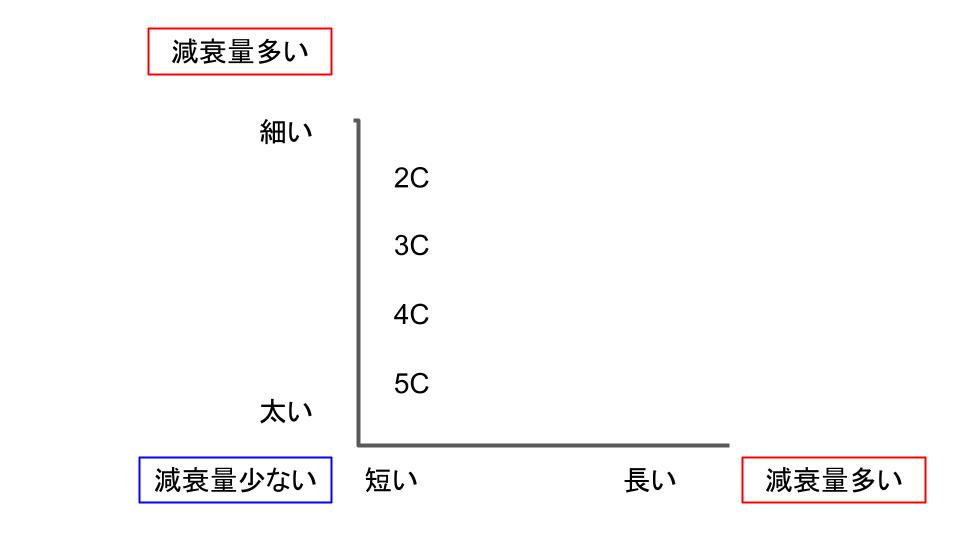

1. ケーブルの太さ(減衰しにくさ)

同軸ケーブルには「2C・3C・4C・5C」といった規格があり、数字が大きくなるほど太くなります。それぞれの太さには、以下のような特徴があります。

-

2C・3C(細め):柔らかく取り回しやすいため、壁の端子からテレビまでの短い距離(数メートル)に最適。

-

4C・5C(太め):信号が弱まりにくい(減衰しにくい)性質があります。特に長い距離を引き回す屋外配線や、メインの引き込み線によく使われます。

つまり、太い(5C)ケーブルほど減衰しにくいということです。

2. プラグの形状と固定方式

テレビや壁に差し込む「プラグ」の部分にも種類があります。お部屋のレイアウトに合わせて、以下の形状から選びましょう。

-

ストレート型:壁からまっすぐケーブルが出るタイプ。

-

L字型:壁に沿うように曲がっているタイプ。家具の裏など、狭い場所での配線に便利です。

また、固定方式についても以下の2種類があります。

-

差し込み式:ワンタッチで差し込める。手軽ですが、引っ張ると抜けやすい。

-

ねじ込み式:ネジを回して固定する。抜けにくく、ノイズにも強い。

3. 4K・8K対応の有無

最近のケーブルはほとんどが対応していますが、念のためパッケージを確認しましょう。より鮮明な映像を楽しむためには、以下の表記をチェックしてください。

-

「4K・8K対応」の記載があるか

-

金メッキプラグ(サビに強くノイズを抑える)になっているか

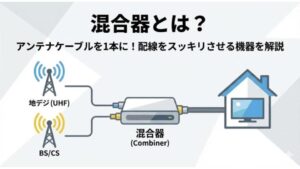

BS/CSを見るには「分波器(セパレーター)」が必要

アンテナケーブルの準備ができても、壁の端子が一つしかない場合はそのままではBSが映らないことがあります。

基本的には、壁から一本のケーブルで「地デジ」と「BS/CS」の信号が混ざって届いています。これをテレビ側で正しく受信するためには、信号を分ける「分波器」を使います。

分波器とは、一本のケーブルから届いた信号を「地デジ用」と「BS/CS用」に枝分かれさせてくれる機器です。以下のものです。

もし、壁のテレビ端子が一つしかない場合は、この分波器を使ってテレビのそれぞれの入力端子に接続しましょう。

ちなみに、分波器に似ている「分配器」がありますが、こちらを使っても大丈夫です。以下のリンクでそれぞれの使い方を紹介してます。

まとめ

BS/CSアンテナケーブルは、単に「繋がればいい」というだけでなく、お部屋の環境に合ったものを選ぶことで、ノイズのない綺麗な映像を楽しむことができます。まとめると以下の通りです。

-

ケーブルは太くて短いほど信号が弱まりにくい

-

壁の端子が1つの場合は「分波器」を用意する

-

4K8K放送を見るなら対応ケーブルを選ぶ

木村メンテナンスでは、「テレビの配線整理」や「映りが悪い原因の特定・修理」、さらには「テレビ端子の増設」など、快適な視聴環境づくりをサポートしています。

「配線がごちゃごちゃして自分では手が付けられない」「BSが映らない原因がケーブルなのかアンテナなのか分からない」といったお悩みがあれば、いつでもお気軽にご相談ください!

本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

それでは。

コメント